日本の瓦に連珠文があったなら、韓半島にも連珠文のめぐる瓦はあるだろう。

蓮華雲文塼 瓦製 扶余窺岩面外里出土 幅28.0 百済(6-7世紀) 国立扶余博物館蔵

『国立中央博物館図録』は、仏教の隆盛に伴って発達した瓦当は、百済文化の特性をよくあらわしているがとりわけ熊津時代以後に中国梁の影響を受け作られた蓮花文瓦当から百済的様式が成立する。蓮弁内に装飾のない単弁様式が大部分で、蓮弁の端が曲がりながらしなやかに隆起しているのが、一般的な様式であるという。

百済の軒丸瓦には連珠に囲まれたものは見つけることができなかった。

『法隆寺日本仏教美術の黎明展図録』は、扶余にある外里遺跡からは8種類の文様塼が床に敷かれた状態で検出された。瓦が伴出することなどからも、寺院跡であったと推測される。

出土した文様塼はもともと壁を荘厳する壁塼であったと考えられている。中央に単弁八葉の蓮華文を小さく置きその周囲に雲文を配し、さらに外側を連珠円文で丸く囲う。これとよく似た文様が中国の南京でも出土した例があり、六朝の強い影響を受けて成立した文様であろう。四隅には花弁状の装飾があり、磚を並べると十字形の花文が形取られる。木笵(木型)によって作られたものという。

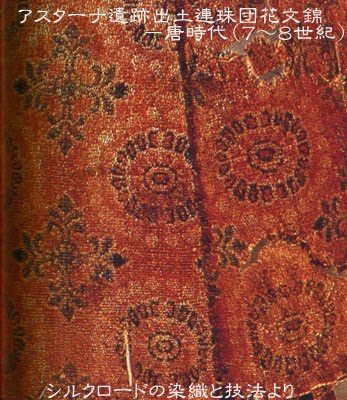

間地に十字形の花文が配されるものは、アスターナ出土の人物駱駝文錦(6世紀)や、固原出土の人物故事図漆絵木棺(北魏、5世紀)など中国に先例が見られる。

鬼面瓦 皇龍寺出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵

鬼面瓦 皇龍寺出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵アケメネス朝のロゼット文の装飾タイル(前550-330年)に似た円文が周囲を巡っている。太宰府政庁東北台地出土の鬼面紋鬼瓦(7世紀末-8世紀初)は瓦に鬼の顔が押し込まれるように大きく表されているが、皇龍寺のものは耳やたてがみのようなものまで表され、頭上には蓮華らしきものまである。

下方左右にある植物文は、十字形の花文が変化したものだろうか。

軒丸瓦 慶州雁鴨池出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵

軒丸瓦 慶州雁鴨池出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵『世界美術大全集10』は、統一新羅瓦の始まりは、679年創建の四天王寺と、そのころ造営が開始された雁鴨池に使用された瓦からである。統一新羅瓦はそれまでのやや硬さを見せる古新羅瓦とは大きく違い、まさに華麗・繊細という表現がぴったりするという。

やっと見つけた蓮華文の連珠文軒丸瓦には、蓮華が八重に咲いていた。同書の解説には書かれていないが、瓦につやがあるので、緑釉瓦だろう。

『慶州で2000年を歩く』は、月城と道路を挟んで別宮の雁鴨池がある。新羅時代には「月池」と呼ばれていた。674年に王宮の中に池を掘り、山を築き木を植えて、珍しい鳥や獣を放したという。王の跡継ぎが生活していた建物の一部で、慶州に来た使節をもてなす迎賓館としても使っていたという。

雁鴨池は統一新羅の宮殿のなかでも華やかな場所だったので、このような装飾的な瓦が作られたのだろう。

軒丸瓦 慶州雁鴨池出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵

軒丸瓦 慶州雁鴨池出土 統一新羅(7-8世紀) 国立慶州博物館蔵連珠に見えたが、拡大すると珠と珠の間に線が通っている。連珠文も変化していくのだなあ。

中央には鳳凰のような鳥の対偶文が岩の上に留まっている。自然描写のようで、瓦の文様では珍しいのではないだろうか。鳥の姿も、これまで見てきた連珠双鳥文にあらわされた孔雀や鴨でなど異なっている。

2羽の鳥は互いに中央の茎を銜えている。茎の先にはふっくらした五弁花があり、それを中心に、藤の花のようなものが両側に垂下している。これも連珠文の変化したものだろうか。

中国の影響から抜け出た統一新羅の独創的な文様かも。

八重咲きの蓮華の瓦は日本には見当たらない。また統一新羅で連珠文のめぐる瓦が679年以降に作られたのなら、久米寺出土軒丸瓦が7世紀前半なので、韓半島から将来されたのではないようだ。

八重咲きの蓮華の瓦は日本には見当たらない。また統一新羅で連珠文のめぐる瓦が679年以降に作られたのなら、久米寺出土軒丸瓦が7世紀前半なので、韓半島から将来されたのではないようだ。日本の連珠蓮華文瓦は中国から直接もたらされたのだろうか。

※参考文献

「世界美術大全集10 高句麗・百済・新羅・高麗」(1998年 小学館)

「慶州で2000年を歩く」(武井一 2003年 桐書房)

「国立中央博物館図録」(1986年 通川文化社)

「国立慶州博物館図録」(1996年 通川文化社)

「法隆寺 日本仏教美術の黎明展図録」(1996年 奈良国立博物館)